锂离子电池高镍三元正极材料表面改性研究进展

发布时间:2024-06-07

随着化石能源的逐渐匮乏以及环境污染的日趋严峻,高性能电化学储能器件的研发已经刻不容缓。在众多储能器件中,锂离子电池( lithium-ion battery, LIB)具有高能量密度、长循环寿命和高能量转换效率,已成为电动汽车和便携式电子设备最主要的能量来源。在锂离子电池正极材料中,高镍三元正极材料 NCM / NCA ( LiNi xCoyMnzO2 和 LiNi xCoyAl zO2 , x+y+z = 1)在能量密度上具有巨大优势,是动力电池市场的主导材料。

随着化石能源的逐渐匮乏以及环境污染的日趋严峻,高性能电化学储能器件的研发已经刻不容缓。在众多储能器件中,锂离子电池( lithium-ion battery, LIB)具有高能量密度、长循环寿命和高能量转换效率,已成为电动汽车和便携式电子设备最主要的能量来源。在锂离子电池正极材料中,高镍三元正极材料 NCM / NCA ( LiNi xCoyMnzO2 和 LiNi xCoyAl zO2 , x+y+z = 1)在能量密度上具有巨大优势,是动力电池市场的主导材料。

以 NCM 为例,其具有 α-NaFeO2 型层状结构,属六方晶系,R-3m 空间群。Ni 2+ 、Co 3+和 Mn 4+共同占据八面体中心位置,以立方密堆积方式形成层状排列 。开发高镍三元正极材料可以满足人们日益增长的能量密度需求。但是,高镍三元材料存在一些不足之处,包括表面结构不稳定、锂镍混排、晶间裂纹等。

为了解决上述问题,研究者们提出了各种改性策略,主要包括表面包覆、晶内掺杂和晶体形貌控制,这些策略在改善三元材料电化学性能方面展现出了良好的效果。其中,表面改性是最常用、最有效的方法之一。目前,高镍三元材料表面改性所选的包覆材料主要有电化学惰性材料、离子电导性材料和电子电导性材料,并在此基础上发展到复合包覆。

本文综述了高镍三元材料的表面改性研究进展,通过介绍不同类型包覆材料的保护机制和对材料电化学性能的影响,进而剖析目前各种包覆材料的优势及存在的问题,并展望了高镍三元正极材料包覆改性的未来发展趋势。

01电化学惰性材料主要有金属氧化物、金属氟化物和金属磷酸盐等,它们能有效阻隔三元正极材料 和电解质之间的直接接触,有助于防止 HF 的侵蚀和界面副反应的发生。

1. 1 金属氧化物包覆

材料金属氧化物包覆材料主要有 Al 2O3 、ZrO2 、TiO2 、 WO3 等。金属氧化物包覆层可以与 HF 反应转化为金属氟化物,达到消除 HF 的目的,从而降低电解液的酸性,提升电极的结构稳定性。但是,这些氧化物 的 Li +传输速率和电子导电性相对较低会造成包覆界面电子和离子传输阻力的增加。

Al 2O3 是最常用的金属氧化物包覆材料。Wu 等通过聚合物辅助溶胶-凝胶法在 NCM622 材料 表面上实现微孔聚合物 / γ-Al 2O3 保护层的构建。这种包覆层能有效减轻 NCM622 材料的电极-电解液界面副反应的发生,使材料在高压循环下的电化学性能得到显著的提升,其循环稳定性和倍率性能分别比原始材料提高了 22. 8%和 26%。Ma 等利用水热合成法制备了 NCM622 单晶颗粒,然后以三异丙氧基铝为铝源通过干混烧结的方法形成 Al 2O3 包 覆层。13 nm 厚的 Al 2O3 包覆层使 NCM622 的放电比容量、倍率性能和循环性能均得到大幅度提升,但是过厚的 Al 2O3 包覆层也会使 NCM622 的储锂性能降低。

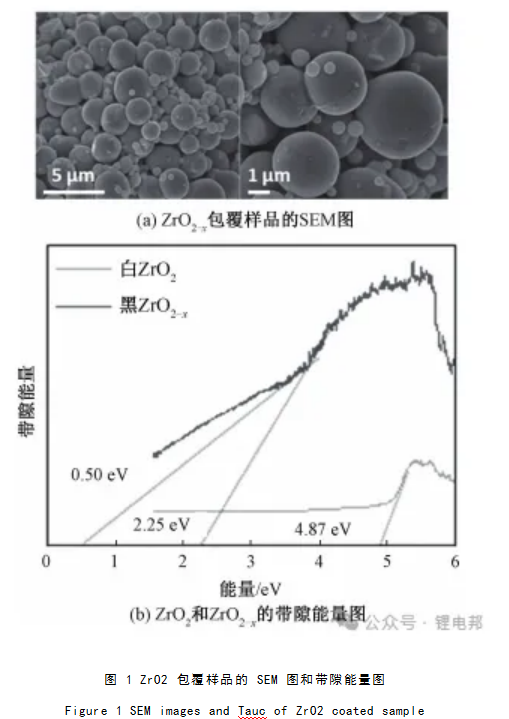

ZrO2 具有较高的化学稳定性,ZrO2 包覆能有效缓解电解液的分解。Kim 等给出了 ZrO2 包覆样品的 SEM 图和带隙能量图,如图 1 所示。可以看出,其通过简单的还原反应,将白色单斜 ZrO2 转化为黑色的缺氧四方 ZrO2- x ,降低了材料的能带能(图 1( b) ) ,并成功地将其修饰在高镍正极 NCM811 表 面(图 1( a) ) 。黑色 ZrO2- x 通过电感保持 Ni 2+ 的高氧化,有效地抑制了在高压 4. 5 V 充电过程中的气体析出。

TiO2 由于其电化学性质不活泼以及具有电荷补偿作用而被用作包覆材料。Mo 等通过湿法包覆将 TiO2 引 入 NCM622 样品的二次粒子表面。TiO2 与残留的锂化合物反应生成 Li 2TiO3 并充当隔 离层,减少了副反应的发生。此外,通过该方法还获得了从外到内不同 Ti 4+ 浓度的扩散层,这不仅强化了初级粒子,减少了随机取向晶粒之间的间隙,所提供的包覆层还有助于将 Ti 4+ 扩散到 NCM622 的晶格中,从而增加了晶格层间距,使随后的 Li + 迁移更加容易,迁移速率有所增加,并且机械强度和界面稳定性也会更高。因此,NCM622 样品的循环稳定性得到增强。

WO3 具有较高的电子电导率( 1. 76 S·cm - 1 ) , 且作为酸性氧化物,其具有更好的耐 HF 蚀性。此 外,WO3 还可以和锂化合物反应,有助于消除部分残留在 NCM 材料表面上的碱性化合物。Gan 等,将一定量的 WO3 溶解在 H2O2 中,并将其分散在无水乙醇中,然后再和 NCM811 混合蒸发高温烧结,形 成 WO3 包覆。研究结果表明,WO3 包覆改性在一 定程度上降低了 NCM811 的极化,提高了 NCM811 的倍率和循环性能。

此外,SiO2 由于具有电化学活性低、储量丰富、 环境友好、价格低廉等优点而备受人们关注。其同样可以与 HF 反应,保护正极颗粒免受电解液的侵蚀,缓解循环过程中的表面结构退化。Li 等采用静电引力法,通过调整 SiO2 溶胶悬浮体与 NCM715 之间的电动电位,将 SiO2 溶胶均匀吸附在 NCM715 表面,然后经过热处理形成 SiO2 包覆层。NCM715 表面的 SiO2 包覆层减少了电解液与正极之间的反应,保护了电极的层状结构,减小了界面阻抗,即使 在 4. 5 V 的高截止电压下,依然能表现出良好的电化学稳定性。

1. 2 金属氟化物包覆材料

最主要的金属氟化物包覆材料是 AlF3 。AlF3 包覆层可以通过缓解晶格膨胀来抑制循环过程中的锂镍混排和锂损失。此外,它还可以抑制高镍三元材料在储存过程中表面残碱的产生,提高高镍三元材料与电解质之间的界面稳定性。传统的干法或湿法构筑的包覆层对层结构的厚度和保形性的可控性较小,因此包覆层通常是不均匀的,这会导致电极的离子和电子传输阻力增加。

原子层沉积( atomic layer deposition,ALD) 技术是一种先进的构建包覆层技术。此技术可以在具有较高比表面积的基材上沉积薄膜,即使几何形状不规则,也可以精确控制其沉积厚度,保证沉积的均匀性。Yang 等使用三甲基铝和 HF -吡啶作为前驱体材料,然后利用 ALD 技术在 NCM811 表面上均匀地形成 AlF3 纳米包覆层。结果表明,AlF 制了锂镍混排,稳定了 NCM811 的结构。

保护层抑 Li 等通过 溶 液 法 成 功 合 成 了 AlF3 包 覆 的 Li[Ni 0. 80Co0. 15Al 0. 05 ] O2 , 首 先 将 原 始 的 Li[Ni 0. 80Co0. 15Al 0. 05 ]O2 粉末浸入 Al(NO3 ) 3 稀溶液 中,然后逐滴加入 NH4F 溶液,通过沉淀反应形成不同包覆厚度的 AlF3 。与原始 Li[ Ni 0. 8Co0. 15Al 0. 05 ] O2 相比,0. 5% AlF3 包覆层样品在不同测试温度下均表现出较高的容量保持率和倍率性能。

1. 3 金属磷酸盐包覆材料金属磷酸盐包覆材料主要有 AlPO4 、MnPO4 等。金属磷酸盐在界面附近有转化成非晶态的趋势,这个过程可抑制相变的发生,使三元材料内部和界面处的结构更加稳定,提高材料的循环稳定性。Tang 等通过简单的干混和煅烧,成功合成了AlPO4 改性的 NCM622。研究结果表明,在 NCM622 表面 上 Al 和 P 的 存 在 形 式 分 别 是 LiAlO2 和 Li 3PO4 ,它们是由 AlPO4 和 NCM622 在煅烧过程中发生化学反应产生的。Al 取代 Ni 位生成 LiAlO2 和 Li 3PO4 包覆层,共同稳定了 NCM622 的结构。尽管 与原始 NCM622 相比,在 0. 1C 时初始放电比容量有所降低,但是 AlPO4 提高了循环性能并缓解了高温状态下的晶格应变,提升了材料的结构稳定性,降低 了微裂纹的产生。

Liu 等也将 AlPO4 在 NCM811 正极材料上形成 Li 3PO4 -LiAlO2 包覆层,并研究了不同 AlPO4 包覆量对样品的改性。NCM811 表 面 形 成 的 Li 3PO4 - LiAlO2 保护层不仅可以减轻表面附近的层状结构退化生成盐岩相,还可以防止 HF 和 H2O 对本体材料的侵蚀,从而使材料的结构更加稳定。

Wu 等首次将非水溶液中的成膜工艺用于三元正极材料 AlPO4 的改性,这种方法克服了沉淀方法中包覆层不均匀的难点。AlPO4 质量分数可控制在 0. 2%,这远低于之前大多数文献中的含量,超薄包覆层可以最大限度地减少包覆层的形成对 Li + 扩 散速率、电子电导率和能量密度的影响,但较薄的包覆层也更容易消耗殆尽。

02 电子电导性材料

2. 1 离子电导性材料

高镍三元正极材料的倍率性能较差,主要源于 Li +在层状结构中的二维扩散通路和阻碍 Li + 扩散的锂镍混排,这些因素限制了它们在高功率密度领域的应用。

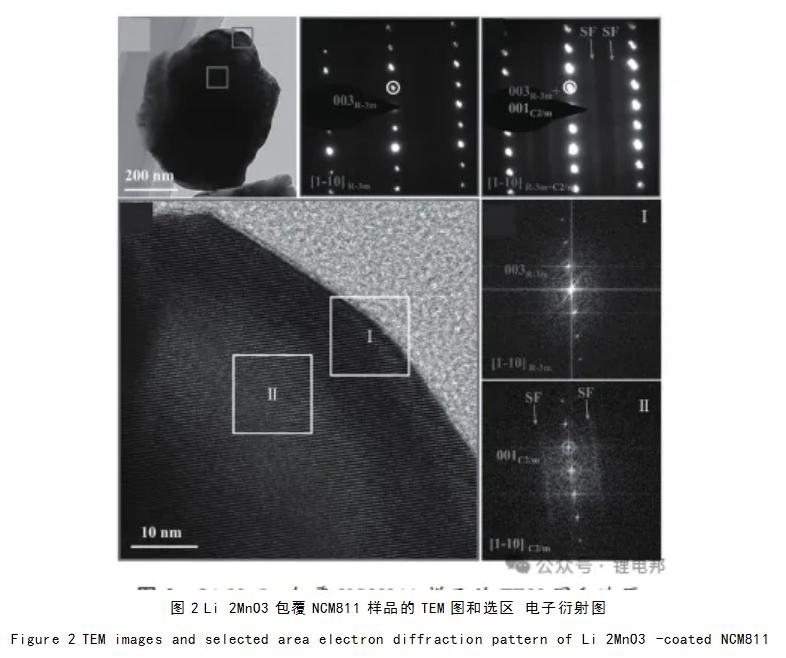

Huang 等通过溶胶-凝胶法将 Li 2MnO3 纳米域引入初级 NCM811 颗粒的层状结构中,并在这种集成结构中构建许多域边界,从而形成三维离子扩散网络,Li 2MnO3 包覆 NCM811 样品的 TEM 图和选区电子衍射图如图 2 所示。在这种体系中,由于颗粒尺寸减小诱导出了中空结构,增加了 Li +的迁移速率,同时 Li 2MnO3 纳米域整合到 NCM811 基体中,阻碍了锂镍混排的形成上述因素共同促成了 Li + 的快速传输,从而提高了 NCM811 的倍率性能。

LiAlO2 具有优异的 Li + 传输性能。LiAlO2 包覆层不仅可以稳定正极和电解质之间的界面结构,而且由于其提供了良好的 Li +脱嵌过程的传输网络,可以显著提高电化学性能。Tang 等设计了一种通过蚀刻诱导包覆层策略,在高镍 NCM811 正极材料上形成 γ-LiAlO2 保护层和 Li + 导电性包覆层,以提高其电化学性能。性能提升主要是由于 Al 3+ 扩散到 NCM811 的晶格内部,可以减轻锂镍混排并增强结构稳定性。LiAlO2 包覆层为 Li + 提供了良好的传输网络,提高了结构稳定性并防止核心材料受到电解液的侵蚀。

Li 2TiO3 具有较宽的工作电压、较高的热稳定性和快速的 Li +传输动力学,被认为是有效的用于三元正极表面修饰的包覆层材料。He 等提出一种新型的 Li 2TiO3 纳米颗粒包覆层,同时避免了 Ti 4+ 的掺杂造成的锂镍混排过程的恶化。纳米 Li 2TiO3 包覆的 NCA8155 显示出几乎没有变化的形貌结构和较低的表面残碱,因此 Li 2TiO3 包覆层显著提升了循环稳定性和倍率性能。

最优异的表面包覆层不仅能通过阻断电解质和电极表面上高活性阳离子之间的物理接触来解决不稳定性问题,还能稳定电极中晶格氧离子,改善 Li + 的迁移率。Wang 等提出了一种直接调控策略,用于适应固相中的高活性阳离子。通过利用锂镧镍氧双离子导体(层状钙钛矿 La4NiLiO8 ) 包覆层中稳定的氧空位和间隙,显著抑制了表面晶格氧离子的活性,抑制了晶格中的氧释放以及不可逆相变和晶间机械裂纹。同时,引入的双离子导体还可以改善 Li +在颗粒表面的扩散动力学和材料本体的电子导电性。另外,Li 等首次采用简单的一步法制备了结构和界面可靠的 B 掺杂和 La4NiLiO8 包覆改性的 NCM811 正极。

La4NiLiO8 包覆层可以防止电极遭受电解液的腐蚀,并提升 Li + 的传输动力学。此外, B 掺杂可以有效地抑制有害的 H2 ~ H3 相变,并将初级粒子的取向调整为径向排列,这阻碍了由于晶体各向异性导致的体积变化而引起的微裂纹产生。

Yang 等通过一种简单的方法成功地制备了 La 和 Al 共 掺 杂 和 包 覆 改 性 的 NCM811。XRD 和 XPS 证实,La 和 Al 不仅可以掺杂到 NCM811 本体中,而且可以在表面形成 La2Li 0. 5Al 0. 5O4 包覆层。高压电化学性能的提高主要归因于 La 和 Al 通过共掺杂增强了体相结构,形成的 La2Li 0. 5Al 0. 5O4 包覆层作为高 Tc 超导氧化物,不仅促进了 Li +的传输,而且保护了材料免受电解质的侵蚀。此外,残留的锂盐还能通过形成 La2Li 0. 5Al 0. 5O4 而被还原。电化学性能的提升表明, La2Li 0. 5Al 0. 5O4 包 覆 层 的 改 性 和 La-Al 共掺杂是 NCM811 材料大规模工业化生产的 一种有竞争力的方法。

Wang 等引入晶体结构相似的钙钛矿相来“铆钉”层状结构的膨胀收缩,钉扎效应显著减轻了由于晶体结构的体积变化所带来的有害结构演变。与传统材料相比,每个循环中的晶格应变演变减少了近 70%,这显著增强了二次颗粒的完整性,从而提高了电池的可逆循环性能。这种应变抑制方法拓宽了晶格工程的应用前景,以释放锂嵌(脱) 产生的应变,并为开发具有长寿命的高能量密度正极铺平道路。 Wang 等 提出一种利用富锂和富锰层状氧化物( lithium- and manganese-rich layered oxide,LMR) 的低应变材料在富镍层状氧化物 ( nickel-rich layered oxide,NLO) 正极上重建稳定表面的策略。新的表面结构不仅由梯度结构组成,而且形成了丰富的氧空位和阳离子有序的缺陷结构,这种结构可以同时提升 Li +的扩散速率并在锂嵌(脱)过程中稳定晶体结构。NLO 中的这些特征显著改善了电化学性能,特别是在高压循环下的稳定性。Tan 等通 过在 NCM811 的层状相中引入尖晶石状榫卯结构,可以显著抑制正极材料中不利的体积变化。同时,该榫卯结构对 Li +的快速传输起到了类似高速公路的作用。此外,具有榫卯结构的颗粒通常以最稳定的程 (003)面终止。该工作提供了一种可行的晶格工 ,以解决 NLO 的稳定性和低首次库仑效率的问题,并有助于实现具有高能量密度和长耐久性的锂离子电池。

Cai 等提出了高压诱导析氧的理论,并报道 了一种镧系化过程,以调节正极材料的近表面结构,并将这种超越传统的表面修饰推广到贫钴 / 无钴高能量密度层状正极中,证明了有效的表面钝化抑制了表面降解和改善了电化学性能,高压循环稳定性大大增强,最高可达 4. 8 V( 相对于 Li + / Li) 。卓越的电化学性能源自工程表面结构和合成方法的可靠性。所设计的表面相在高电压下抑制了析氧反应。表明通过高氧活性钝化、选择性化学合金化和使用湿化学的应变工程进行改性,能获得高性能层状氧化物正极材料。

Yang 等制备了 Li 0. 5La2Al 0. 5O4(LLAO)原位包覆层和 Mn 离子补偿掺杂的多层 LiNi 0. 82Co0. 14Al 0. 04O2 。XRD 精修表明,La-Mn 协同改性可以实现适当的锂镍混排。计算结果和原位 XRD 分析表明,LLAO 包覆层能够有效地抑制二次颗粒中的机械裂纹,这得益于内部晶体应变被抑制。测试结果表明,LLAOMn 改性的循环后的正极具有更完整的形貌,与电解液的副反应更少。进一步研究了气体析出时的正极电解质界面,表明 NCA-LM2 比 NCA-P 释放更少的 CO2 ,从而达到更稳定的表面。

2. 2 电子电导性材料

石墨烯具有大的比表面积、优异的电子导电性和机械性能,其化学性质稳定。石墨烯的引入可以有效地提高电极材料表面的电子电导率、电容性能等。

Luo 等通过模板自组装法制备了一种具有 三维纳米结构的 NCA8155 / 石 墨 烯 复 合 材 料 ( GNCA8155) 。首先将制备的石墨烯溶在无水乙醇中, 在大功率超声搅拌下形成均匀的石墨烯分散液,然后把 NCA8155 粉末加入上述溶液中,将混合物轻微超声搅拌自组装,透析、干燥后 得到 G-NCA8155。石墨烯三维网络增加了材料的比表面积,同时协同效应能够提高电子导电性和稳定晶体结构,从而显著提高倍率性能和循环稳定性。

Tian 等通过共沉淀和水热反应制备了一种具有独特结构的三维多孔石墨烯气凝胶包裹的 NCM622 纳米颗粒( NCM@ GA) 。由于其高导电性和大量相互交织的开放孔结构,自组装后的石墨烯气凝胶网络可以极大地加快电子和离子的传输速率,提升电化学反应动力学。此外, 分散良好的 NCM622 纳米颗粒可以提供更大的电极 -电解质界面并促进 Li +的快速传输。因此,三维导电结构和分散良好的纳米粒子的协同作用可以有效地增强 NCM@ GA材料的电化学性能。

Liu 等用蔗糖和葡萄糖作为碳 料, 在 NCA8155 表面构建纳米碳包覆层。结果表明,以蔗糖为碳源构建的包覆层具有更好的电化学性能。原因是葡萄糖碳化后形成的包覆层较致密,而蔗糖形成的包覆层相对疏松,内部分布着尺寸较大的孔结构。这样的碳包覆层具有较大的比表面积,有利于电解液的浸润,同时也有利于 Li + 的脱嵌和迁移,并能减缓电解液对本体材料的侵蚀。

Cao 等 制备了集聚苯胺( PANI) 优异的电子导电性和聚乙二醇( PEG) 的高离子导电性于一体的双功能导电聚合物,用于 NCM811 材料的表面改性,获得高性能 NCM@ PANI-PEG 复合材料。具有高弹性和高柔韧性的 PANI-PEG 聚合物在减轻循环过程中 NCM811 材料的体积收缩和膨胀方面发挥着至关重要作用。过渡金属的溶解是由电解液分解产生的 HF 腐蚀引起的,这会对电化学性能产生不利的影响。在相同的储存时间下,表面改性电极中 Ni、Co 和 Mn 过渡金属的溶解量均低于未修饰的电极。包覆到 NCM811 颗粒表面的 PANI-PEG 保护层提供了物理屏障,以防止正极材料被 HF 侵蚀,从而抑制过渡金属的溶解,进而提高主体材料在高温下的循环稳定性。

苝-3,4,9,10-四羧酸二酐( PTCDA)是一种具有高化学稳定性的 N 型有机半导体材料。PTCDA 的 高电子亲和力( 约 3. 6 eV) 导致附加负电荷更容易稳定化,为粘附石墨烯提供了理论基础。从结构上看,PTCDA 分子为二维共轭 π 电子体系,其所携带的苯环与石墨烯的六方结构是一致的。Ning 等在 PTCDA 的作用下,通过简单的物理混合来制备均匀的 rGO 包覆的 NCM811( PG-NCM) 材料。在使用 PG-NCM 作为正极材料时,rGO 纳米片和 PTCDA 的协同作用可以提供更好的电子导电性和更稳定的电极-电解质界面。特别是 P1G1-NCM( 仅含质量分 数 1. 0%的添加剂) 在所有样品中表现最佳,在 1C 倍率下达到了 194. 1 mAh·g - 1 的放电比容量,在循 环 100 次后容量保持率为 92. 8%,并且在高倍率下性能也得到了提升 ( 10C 倍 率 下 放 电 比 容 量 达 到 122. 1 mAh·g - 1 ) 。

03包覆材料

3. 1 电子电导性材料和金属氧化物复合包覆

电子电导性材料和金属氧化物复合包覆层可以同时改善正极材料的导电性和结构稳定性。在这种方法中,其中一种成分可以通过保护表面免受不需要的副反应来提高循环性能,而另一种成分则 提升了电子导电性能,提高了放电比容量。Y2O3 作为包覆剂,使用石墨烯作为导电添加剂。Y2O3 属于稀土元素氧化物,具有很高的热稳定性。Loghavi 等通过湿法化学煅烧的方法用 Y2O3 修饰 NCA811 正极材料,并将制备的材料与石墨烯机械混合。电化学性能测试表明,NCA811、Y2O3 / NCA811 和石墨烯 / Y2O3 / NCA811 材料在 2C 倍率下分别提供 109、136 和 164 mAh·g - 1 的放电比容量。石墨烯 / Y2O3 / NCA811 材料在 100 次循环后(0. 5C) 依旧拥 有 180 mAh·g - 1 的 放电比容量,而原始 NCA811 仅提供了 87 mAh·g - 1的放电比容量。

3. 2 离子电导性和电子电导性材料复合包覆

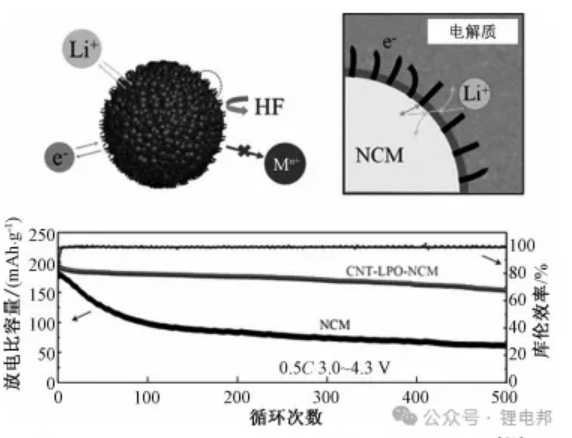

在材料表面构建一种具有高离子和电子导电性的双功能包覆层,可以提高电池在循环过程和离子储存过程中的稳定性。本体材料、离子包覆材料、电子包覆材料和电解质共同形成了四相正极-电解质界面,这对容量保持率的大幅度提高起到了关键作用。Yang 等 在 NCM811 表面构建了具有高离子和电子电导率的多功能包覆层,以提高电池在循环过程中的稳定性。磷酸与原始 NCM811上残留的锂盐发生反应,形成具有碳纳米管穿透的 Li 3PO4 包覆层,具有高离子和电子导电性。NCM811、 Li 3PO4 、 CNT 和电解质共同形成四相正极 -电解质界面,这对提高容量保持率起到关键作用,在 0. 5C 倍率下循环 500 次后,容量保持率从原始的 50. 3% 提高到 84. 8%。改进后的 NCM811 在高截止电压 4. 5 V、高 温 55 ℃ 和高倍率 10C 下依旧具有出色的电化学性能。此外,在高湿度空气中暴露 2 周后,它还可以在 500 次循环后 提 供 154. 2 mAh·g - 1 的 放 电 比 容 量。CNT-LPO-NCM 的 机 理 示 意 图 和 循 环 性 能 如 图 3 所示。

为了提高锂离子电池正极材料的离子和电子导 电 性, Na 等提 出 一 种 具 有 高 离 子 导 体Li 1. 3Al 0. 3Ti 1. 7 [ PO4 ] 3 ( LATP ) 和高电子导体多壁碳 纳米管的 Li 1. 03 ( Ni 0. 88Co0. 08Mn0. 04 ) O2 正极材料的表面改性,LATP 粉末使用改进的 Pechini 方法制备而成。表面改性的高镍 NCM 电极,其表面高离子和电子导电网络能够实现 Li +和电子的快速传输,从而显著增强充放电循环期间的电化学性能。

3. 3 离子电导性材料和金属氧化物复合包覆

金属氧化物可以保护材料免受电解液的侵蚀,金属氧化物包覆层可以提高材料界面结构的稳定性,提升电池的循环性能。离子电导性材料包覆层可以增强 Li +的传输能力,提高电池的倍率性能。离子电导性材料和金属氧化物复合包覆层可以同时提高电池的容量保持率和倍率性能。

Maiti 等采用了一种简单有效的 ALD 包覆策略,用 Al 2O3 、Li 5AlO4 和 Na5AlO4 对 NCM424 粉末材料进行表面包覆,从而提高了其氧化还原活性,抑制不可逆的氧从晶格中释放出来。在 1C 倍率下超过 400 次循环后,未包覆的 NCM424 材料的放电比容量仅有 63 mAh·g - 1 ,而具有复合包覆层的 NCM424 材料显示出大约两倍的放电比容量。通过 XPS 光谱和电压分布进行分析,得出了改性后的 NCM424 材料的表面锰从四价态部分还原到较低的价态。根据研究结果,在有 ALD 包覆层的情况下,表面锰的还原可能是由于三甲基铝挥发性物质通过其在正极材料表面的分解反应与它们接触而发生的。这项工作的关键发现是,与所有包覆的正极材料相比,通过阳离子氧化( Ni 2+ / Ni 4+ ,Co 3+ / Co 4+ ) 传递的电荷容量和经过阴离子氧化证实的电荷容量均略低于未包覆材料。该发现可能与 NCM424 颗粒表面包覆层上形成的修饰电极-电解质界面有关。

04

高镍三元正极材料因其具有高能量密度而备受科研人员关注。然而,这些材料存在着一系列问题,对空气敏感、与电解液反应、阳离子混排、晶格氧析出、过渡金属离子迁出以及微裂纹形成等,这些问题限制了高镍三元正极材料的应用与发展。包覆是高镍三元正极材料表面改性的重要方法。常用的包覆材料有电化学惰性材料、离子电导性材料、电子电导性材料。在此基础上发展到复合包覆,常见的复合包覆有电子电导性材料和金属氧化物复合包覆、 离子电导性和电子电导性材料复合包覆、离子电导 性材料和金属氧化物复合包覆。包覆材料不仅可以保护材料表面和提高材料的结构稳定性,还可以提高离子或电子的传输能力,提高材料的电化学性能。但是,目前的包覆材料仍存在很大的问题,例如在电池工作时,随着 Li + 的嵌入和脱出,包覆层和本体材料之间的膨胀与收缩不一致会带来材料之间较大的失配度,进而引起包覆材料的脱落。因此,未来需要进一步解决包覆层与本体材料之间的界面稳定性问题。

注:本文来源于锂电邦。非永邦观点,免责声明本网站号基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并删除。发布此文章的目的在于传递更多行业信息,仅供参考,不代表永邦对其观点和内容负责。本文不构成任何投资建议,据此投资,风险自负。

上一页

上一页:

下一页:

最新新闻

赋能锂电核心工艺!江苏永邦回转窑,精准干燥,成就卓越电池材料!

2025-07-28

2025-02-25

2025-02-21

2025-02-20

2025-02-12

永邦荣获格林美集团全球供应商大会“最佳创新奖” 携手推动行业创新与发展

2025-01-13